- blog

- album

- (089)952-1777

- mituba@mituba.net

幼稚園の日記(ブログ)

2026年1月17日 土曜日

今日は風は冷たいものの、おひさまが出てポカポカ暖かかったので、タイミングを見て園庭に出て遊びました。2歳児たちは3階から階段を下りる足取りもずいぶんしっかりしてきて、安心して見守れるようになりました。靴を履いて、外の遊びコーナーに行くまでは友だちと手をつないで歩くのですが、小さな手と手をギュッとお互いしっかりつなぎ合う様子がとても可愛いのです。

砂場やスマイルハウスの近くには「まつぼっくり」がたくさん落ちていて、子どもたちの遊びにはもってこい!のっ自然環境です。「せんせー!あった!」と見つけて大喜びで、数個拾ってままごとに使ったり、落ちているまつぼっくりを集めて両手いっぱい抱えてみたりと遊びに夢中です。

一方ではドームの中に入ったり、犬のすべり台の下も人気のスペースで、中に入ってかくれんぼしているかのように、ひっそりと身を潜めている子どもたちの姿も見られます。「そこで何してるの?」と声をかけると、「きゃーーーー!!」っと大喜びでドーム内に響く声を楽しんでいます。

バスケットや、サッカー、フラフープも幼稚園のお兄さんお姉さんたちの遊びを見ていたこともあり、それぞれの楽しみ方で遊んでいます。フラフープは保育教諭が回しているのを見て、同じようにしようと真似してみるのですが、うまく回すことができず、「くるくる~」と言いながら自分が回転して満足そうにしている姿も見られます。そのうちフラフープは電車ごっこに変わり、友だちに声をかけて「〇〇ちゃん、のって~!」と誘い、園庭内を走り?楽しんでいました。

それぞれが夢中になっていた並行遊びから、友だちと関わって遊ぶようになり、時にはトラブルも発生するようになりますが、それらの経験が「一緒に遊ぶことが楽しい」という気持ちになる大切な時期なので、色々な遊びや経験をさせてあげたいなと思っています。

それぞれが夢中になっていた並行遊びから、友だちと関わって遊ぶようになり、時にはトラブルも発生するようになりますが、それらの経験が「一緒に遊ぶことが楽しい」という気持ちになる大切な時期なので、色々な遊びや経験をさせてあげたいなと思っています。

外で体を動かしてしっかり遊び、いっぱいあひさまパワーを浴びた子どもたちですが、今週から更にパワーアップする「お味噌汁大作戦!」が始まり、10時のおやつがお味噌汁になりました。これはインフルエンザの流行期にお味噌汁で抵抗力をつけ、インフルエンザのばい菌に負けないパワーをつける目的で1昨年より始まった三葉ならではの健康大作戦です。しっかり手を洗って、温かいお味噌汁が配られると手を合わせて「いただきます」をします。両手でしっかりお椀を持ってお汁を飲んで、具も残さず食べます。ぺろりと完食してお片付け!自分の使ったスプーンセットも自分で給食袋の中に入れるところまで頑張っています。お味噌汁パワーとおひさまパワーを浴びて風邪に負けない体つくり、その時その時に合わせたおやつ、給食は自前給食だからこそできる健康大作戦です。

16日からは、みかん組・れもん組が保育室として使っていた会議室は、幼稚園児の発表会の練習で使用するため、みかん・れもん組は1階のたんぽぽ黄・緑組の部屋にお引越ししました。保育室が1階になったのでどんどんテラスや園庭で体を動かして遊びたいと思います。

2026年1月10日 土曜日

冬休みが終わり、お休みしていた幼稚園児と1部の保育園児達も登園してきました。もも組の子ども達はお正月明けに登園してくると、友達の真似をして遊ぶ姿が多く見られるようになりました。手遊びの曲をかけると1人がソファーを舞台代わりにして手遊びを始め、それを見た子ども達が次々にやって来ていつの間にか大勢集まってきて、方言まじりですが歌いながらしている子、覚えている所だけ歌っている子、それぞれなのですが、どの子も自信満々ですごく可愛い所作が見られます。

今日も1月とは思えない程、陽だまりは暖かかったので園庭の人工芝の広場へ遊びに行きました。子ども達はチクチクの人工芝を嫌がらないかな?と少し心配しましたが、全く気にする事なく遊び始めました。初めて幼稚園のバスケットゴールで遊びました。みんなが入れられるように高さを調節していたので、ほとんどの子がゴールする事ができ、大喜びしていました。又、しっかり友達にボールを「はい。どーぞ!」と渡してあげている子の姿も見られ、もらった子はペコッと頭を下げたり、「あーと。」とお礼を言ったりしていて、微笑ましいやり取りが見られました。

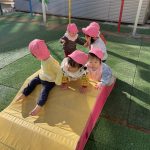

又、フラフープを転がして見せると目をキラキラさせて追いかけたり、転がしてみようとしたり、更にくぐったり、フラフープを置いてその中をジャンプしたりと子ども達なりにたくさん考えて遊んでいました。一方、すべり台ではあっちこっち移動しながら忙しそうにたくさん体を動かして楽しんでいました。まだまだ寒さもこれからですが、暖かい時にはなるべく日光浴をしながら、たくさん体を動かして遊び、心も体も健康に過ごす事ができるようにしたいと思っています。

まだまだトラブルは絶えないもも組の子ども達ですがら好きな友達の名前が言えるようになったり、保育教諭には聞きとれない方言で、子ども同士で通じている言葉のやり取りでおもちゃの貸し借りができたり・・・と毎日いろんな楽しい姿を見せてくれています。昨日出来なかった事が次の日にはできるようになったり、今のこの時期だけの姿を楽しみながら、1日1日を大切にして過ごしたいと思っています。

コメント (「大好きなお友達♩」 もも組 今川未貴 はコメントを受け付けていません)

2025年12月25日 木曜日

今年最後のスポーツ教室がありました。4月からいろいろな経験や体験をしてきた子どもたちはたくましく成長しています。今この教室では、名前を呼ばれて返事をする事や、色分けが出来る練習等をしています。最近では「あか」が言える子が増え、先生かコーンわや指して「何色?」とみんなに尋ねると、大きな声で「あか!」と自信満々に答えます。そして、1番得意なのは、サーキットをした後のコーンの片付けです。まず大きいコーンから片付け始める子、小さいコーンを片付ける子、さまざまですがみんなしっかり決まった場所に片付けられるようになっています。大きいコーンはもも組の子どもの背丈くらいの高さがあるのですが、両手で一生懸命持って歩いて決められた場所に重ねていきます。重ねる時は、つま先立ちで持ち上げて一生懸命片付けていてその姿はとてもかっこいいです。1人持ち上げると、次々後から来た子も更に高く持ち上げて・・・と小さなもも組さんでも友達を見て学ぶ事が出来ているんだなと感心すると共に幼い子どもの見て真似て育っていく集団の大切さを感じます。教える事は1つ1つですが、自ら育つものは無限にあり、集団の生活の大切さがこんな所で見えてきています。これからもたくさん経験、体験をさせながら成長していく姿をしっかり見守りたいと思います。

コメント (「楽しいスポーツ教室♩」 もも組今川未貴 はコメントを受け付けていません)

2025年12月6日 土曜日

今週はぐっと気温も下がり、冬を感じる日々でした。風は冷たくなってきましたが、子どもにとってはそんなの関係な~い!子どもは風の子!!元気いっぱい登園してくる子どもたちです。

木曜日、廃材遊びをしました。箱の中に入っている廃材を自分で選び「これはどうしようかな?」と考えながらセロハンテープやシールをペタペタ貼り、楽しんでいました。

箱と箱をセロハンテープでくっつけるやり方を覚えていたKくんは今日も立体作品を作っていました。空箱とトイレットペーパーの芯を上手にセロハンテープで止めると、シールコーナーに移動して、作品を”おめかし”していました。出来上がった作品を嬉しそうに見せてくれる表情はとても誇らしげでした。

セロハンテープを適度な長さまで引っ張って切る事、好きなシールを貼るなど指先を使って考えて遊んでいる姿も見られるようになりました。

そうしているうちに、外から煙のにおいがしてきました。保育教諭が3階から園庭を見ると、幼稚園の先生や園児たちが集まって「たきび」が始まっていました。「やきいも」です。楽しそうに外を見ている保育教諭のことが気になる子どもたちは、「自分も外を見たい!!」と精いっぱいアピールしてきました。

そこで、「やきいもを作ってるんだよ!」と伝えながら、1人ずつ順番に抱っこして「やきいも♪やきいも♪」と歌いながら見せると、子どもたちは嬉しそうでした。

Aくんは廃材遊びで作った双眼鏡を持ってきて「見る見る!」と言うので、抱き上げるとサッと双眼鏡を覗き、園庭の様子を見ていました。その姿は可愛くて笑ってしまいました。Oちゃんは以前、古森先生が事務所のストーブで作ってくれた「やきいも」を食べるとき、半分に割ったのですが、その時に見た湯気を覚えていたのかな??焚き火から上がる白い煙を見て「ゆげ??」と保育教諭に尋ねてきました。「けむりだよ!」と伝えると「けむり??」と不思議そうな表情になっていました。焚き火の火を見て「あっちっち??」と聞いてくる幼児もいて、幼いながらも、今まで経験したことは、覚えているのだな~と感心しました。

「ひよこ組も園庭に出て、近くに行って見てみよう!」と大急ぎで帽子を被って準備をしました。帽子がうまく被れずに困っていたSくんに気付いたYちゃんは、そっと帽子を被るのを手伝ってあげていました。そのほほえましい姿に嬉しくなりました。

園庭に行くと、年長さんたちが手をつないでひよこ組の子どもたちを「やきいもスペース」までエスコートしてくれました。「こっちが見えやすいよ!」「こっちにおいで」「見える?」とあちこちから聞こえてくる優しい声に嬉しく、感動しました。(ひよこ組だったIちゃんにKちゃん・・・こんなに優しく思いやりを持てる子に成長していて感動です)

しばらく見て、焼きたて熱々のやきいもをもらって部屋に戻りました。給食の時間が近づいていたので、やきいもはおやつの時間に食べることにしました。それまで少しでもホカホカで食べられるように、アルミホイルで包み直し、新聞の布団で包んで保温の入れ物にいれ、お昼寝してもらったやきいもです。

子どもたちのお昼寝が終わり、おやつの時間に、ほんのり温かいやきいもを食べました。とてもおいしかったようで、普段おかわりを欲しがらない幼児がお皿を持って「おかわりが欲しい!」とアピールしていました。

12月5日は保育園の「おたのしみ会」がありました。数日前から、三角帽子を被って遊んだり、お部屋にはツリーを飾ったり、クリスマスの音楽を流したりと、楽しみな雰囲気を作っていきました。

まずはみんなが大好きな「アンパンマン」の手遊びをしました。「こんこんくしゃん」や「どんぐりころころ」も毎日のようにしている手遊びなので、歌も振りもとても上手な子どもたちです。「きらきらぼし」では、マイクを向けられても、上手に堂々と歌い、少し驚きました。

古森先生のお話は、サンタさんと会話しながら、子どもたちの優しく語りかけ、子どもたちがワクワク、楽しく会に参加できるようにお話してくれました。

保育教諭の出し物は、子どもたちも大好きな絵本「いーれーてー」のペープサートです。お弁当箱の中におにぎりやたまごやき、ブロッコリーなど様々な食べ物が「いーれーてー」と呼びかけて、「いーいーよー」と応える、子どもたちとの掛け合いがとても可愛い絵本です。保育教諭が「野菜が嫌いだから、お弁当箱に入れない!!」と言うと、Hくんが「だーめーよー!」と言って前に行き、トマトをもぐもぐ食べる仕草を見せてくれました。するとTくんも前に出ていき、お弁当のおかずを取って、もぐもぐして食べ終わると自分の席に戻っていました。子どもたちも少し参加して、ほっこりのペープサートでした。

お部屋の飾りには、サンタさんからクリスマスプレゼントを入れてもらう可愛い袋や、大きなくつしたが飾られていました。「中に何が入っているのかな??」と古森先生や保育教諭が覗いてみると中は空っぽ。「あれ~?ないねぇ~」と袋を逆さにして言うと、子どもたちも「あれ~~?」「入ってないねぇ」と残念そうに言っていました。古森先生が「おりこうさんにしていたら、サンタさんがプレゼント入れに来てくれるかな?おりこうさんにできる人~~?」と聞かれ、一番大きく返事したのは保育教諭でした(笑)もう一度聞かれると、子どもたちも手を上げて返事をしていました。プレゼントが届くのを楽しみに、毎日大きなくつ下の中をみんなで確認しようと思います。

コメント (「楽しいこといっぱい!」 ひよこみかん組 福井弘美 はコメントを受け付けていません)

2025年11月29日 土曜日

朝晩は寒くなってきましたが、子どもたちは元気いっぱい、笑顔いっぱいで毎日登園しています。いろんな事が出来るようになったもも組の子どもたちは、今自分でズボンを履く事を頑張っています。出来なくてもやろうとしている子、片足だけ入る子、おしりの部分だけが上がらない子、さまざまですが、少しずつ出来るようになっています。やろうとしている時の真剣な顔、出来た時の笑顔はとても誇らしげです。作品展の作品作りで絵の具遊びを楽しんだ子どもたちにアルバムで使用する部品に絵の具で色を付けさせる事にしました。スモックを着ると絵の具遊びに繋がるようで、絵の具コーナーに笑顔で集まって来ます。保育教諭の「ちょっとまってね~」の言葉は耳に入らない様子で、すぐ指に絵の具を付けて我先にと台紙の前に座ります。他の友達の様子を見ていて、ダイナミックにしていると同じようにダイナミックにしたり、点々を描いていると点を描いたり、色付け遊びを楽しんでいました。触る事を躊躇していた子も他の子たちが楽しそうにやっているのを見て触ってみたりと、少しずつですが周りを真似ながら一緒にする楽しさを感じる事が出来ているんだなと思います。

体を動かす事が好きな子どもたちに大型積み木を平均台の様に歩いてもらおうと部屋の隅に積み上げていると、それに気が付いた子が1個づつ運び始めました。それを見た他の子たちも運んできて並べていきます。そして、チョコンと並ぶように座ったので手遊びの曲をかけてみると、立っていた子もどうにか座り、手遊びを一緒にし始めました。気が付くと、どうやら先生役らしい子も出てきて、保育園ごっこになっていて微笑ましい場面を見る事が出来ました。言葉がはっきり出るようになった子もたくさんいて、上手に歌を歌いながら手遊びをしている姿を見ていると、自然と笑顔になります。やっと1歳になった子たち、そして2歳のお兄ちゃん・お姉ちゃんになった小さな子どもたちですが、いろいろな事を考えやってみようとして発達していく姿はたくましく思えます。友達と関わりながら遊ぶ事が増えている分、トラブルが沢山見られるようになりますが、その場面場面を見守ったり仲裁に入ったりしながら、友達と関わって遊ぶ事の楽しさを感じさせ、その中でおもちゃの貸し借りやルールの大切さに気付かせて楽しく過ごす事が出来るようにしていきたいと思います。昨日出来なかった事が次の日には出来るようになっている発達、成長が著しいこの時期の子どもですが、その形は様々です。一人一人の発達の姿を大切に過ごしていきたいと思います。

コメント (「楽しいことがいっぱい!」 ひよこもも組 今川未貴 はコメントを受け付けていません)

2025年11月1日 土曜日

先週の土曜日に保育園の運動会が行われたのですが、子ども達とまだまだ余韻を楽しんでいます。

当日、競技の途中で登場した「かいじゅう」をホールに出し、タンバリンをセットすると、すぐに何をするのか理解した子どもたちは上手に座って待っていて、名前を呼ばれるとスタートします。

かいじゅうが持っているタンバリンを「ぽん!」と叩き、かいじゅうをくるっと回って保育教諭の所まで戻ってくる遊びです。当日は大好きなお父さんお母さんの姿を見て、涙が出てしまった幼児が数名いたのですが、今日はニコニコ満面の笑みです!!(この笑顔をみてほしかったです・・・)

Yちゃんは「かいじゅうをくるっと回ってかえる」の言葉を聞いて、保育教諭のところに戻るまでに、走りながら自分がくるりと一回転し、さらに両手を胸の前でくるくると回しながら戻っていました。Yちゃんの色々な自分なりの「くるっとまわる」の行動にほっこり私たちも笑顔がこぼれました。

遊び終わってかいじゅうを片づけても子どもたちの「走る」は終わらず、そのまま保育教諭のところまで「よーいドン!」を何度も楽しみました。

実は、もう一つの目標の「ひよこ」にもちょっとしたしかけがあったのです!運動会では帽子をかぶったままだったひよこは、ピンクの耳付き帽子を脱ぐと、中は空洞になっていたのです。帽子を脱がせると大きな穴になっていて、子どもたちはますます興味津々です。ちょうど子ども一人がすっぽりと入れるほどのサイズで、何より箱があるとすぐ中に入りたいとアピールする子ども達なので順番に入ってみることにしました。中に入ると、体を小さくしてかくれんぼをして、「ばあ!!」と顔を出し、友だちと笑いあい楽しんでいました。

最初の自由遊びで楽しんだ「ボールぽっとん」や段ボールでのボール運びも友だちと一緒にしたりまだまだ「運動会ごっこ」を楽しんでいます。

みかん組では、集まって座ったときに「立ちましょう!ピッ。」「すわりましょう!ピッ。」と保育教諭の言葉で立ったり座ったりなど行動することをしています。この様子はとても可愛いのです。「ピッ!」と自分で言いなら立ち上がり、気を付けの姿勢をして得意顔です。

そして「おやますわり」にもチャレンジしました。少し前からやっているのですが、両足を抱えて座れるようになった幼児もいて「見て見て!!」と今の姿を見てもらおうとアピールをし、「じょうずね~~」と褒めてもらうととても嬉しそうな表情になります。

小さなことでも認められ、褒められると、また次への意欲につながり「次はどんなことにチャレンジしようかな??」という気持ちが芽生えてきます。これからも一人一人の「育つ力」を丁寧に見守っていきたいと思います。

コメント (「みんなで楽しい運動会ごっこ」 ひよこみかん組 福井弘美 はコメントを受け付けていません)

2025年10月25日 土曜日

今日は待ちに待ったひよこ組の運動会でした。練習の時、古森先生に教えてもらった「がんばるぞーオー!」をしてホールへ出発しました。もも組は階段の登り降りがとても上手になり、いつも通りの様子でホールに上がって行きました。ホールへ着くと、遊ぶ物がたくさんあり、すぐに遊び始めた子ども達でしたが、ジャングルジムやすべり台、ボール遊びを友達と一緒に楽しんでいました。運動会開始の時間になり、座席に座ると、お手伝いの年長さんが来てくれて、一緒に手遊びをしている姿はとても可愛いかったです。

そうこうしていると、いつの間にか、お父さん、お母さんが座席に座っていてすぐに見つける子や何だかまだ分かってない子など、いろいろな反応がありました。プログラム1番の”ピカピカブー”では、泣いている子もちらほらいましたが、いつも踊っている大好きな曲が流れると、泣くのを止めて踊り始めました。小さなからだを一生懸命動かしている姿はとても可愛いかったです。

次の”スポーツダンス”は今朝古森先生が考えてくれて、プログラムに入れる事にしました。普段見てもらう事ができないスポーツダンスの様子を見てもらう事ができ、いつもと違う雰囲気だったので、いつもは名前を呼ばれて返事ができる子もできなかったり、手を挙げられなかったりする子もいましたが、サーキットでのしっかり堂々と歩いている姿はとてもかっこよかったです。片付けもみんなで色、形を揃えて上手に片付ける事ができました。もも組は色別に片付ける事を初めてしたのですが、お手伝いの年長さんに教えてもらいながら、片付ける事ができて満足そうでした。

毎年恒例の”先生どうぞ”では、いつも部屋で競走の様に取り合っているファイルを今日は1人ずつ古森先生から受け取って保育教諭の所に持って行きました。お手伝いが大好きな子どもたちは、古森先生からファイルをもらうと、可愛い笑顔で持って来てくれ、泣いていた子もその時だけは泣くのを止めて、持って来てくれました。2、3日前から歩く事ができるようになった子も一生懸命に歩いて来てくれ、すごく嬉しかったです。

踊り”ちびっこかいじゅうトテチテポ”では、みんなちびっこかいじゅうになりきって「ガオーガオー!」と言いながらかっこよく踊る事ができました。最後の保育教諭の所に「ただいまー」と戻って来てくれる笑顔はとても可愛く最高の笑顔でした。

“親子でよーいどん!”では、お父さん、お母さんと一緒に走りました。いつも仕事で一緒にいられないお父さん、お母さんに甘えて泣いてしまった子、一緒に楽しく走った子、お父さん、お母さんを置き去りにして走って行った子、たくさんの表現をしてくれました。私たち保育教諭に向ける笑顔とはまた違った笑顔をたくさん見せてくれました。

“親子の踊り”はお父さん、お母さんとたくさんスキンシップを取りながら、とても可愛いく踊る事ができました。「ぴよピヨ行進曲」の止まる所では「ピタッ」と言いながら笑顔で止まると、ジャンプしたり、抱っこでグルグル回してもらったり、追いかけっこをしてとても嬉しそうな子ども達でした。「おたまじゃくしの体操」では、れもん組はお父さん、お母さんに教えてあげているのかな?と思える位に堂々と踊っていて、最後のカエルになる所はとても可愛いカエルがたくさんいました。

最初の古森先生の話の中に「泣くのも表現」という言葉がありましたが、今日の運動会では今のありのままの子ども達の姿を見てもらう事ができたのではないかと思います。急遽、プログラムに取り入れた種目もありましたが、保護者の方々のご協力や年長さんのお手伝いのお陰で楽しい運動会になりました。たくさんの笑顔と可愛い姿を見せてくれた子ども達をたくさん褒めてあげてほしいと思います。保護者の皆様。本日はたくさんのご声援、ご協力ありがとうございました。

コメント (令和7年度ひよこ組運動会 もも組今川未貴 はコメントを受け付けていません)

コメント (「元気いっぱい!風邪にまけないぞ!!」 ひよこみかん組 福井弘美 はコメントを受け付けていません)