- blog

- album

- (089)952-1777

- mituba@mituba.net

幼稚園の日記(ブログ)

2024年5月31日 金曜日

建て替え工事が終わり、新しい生活を送っている三葉幼稚園ですが、三葉幼稚園の方針は変わりません。それは子ども中心、遊び中心ということです。しかし、新園舎になって浮足立ってしまっていたのか、教師は大きな失敗がありました。園庭の土が三葉の園庭に適したものではなかったのです。今の時期、裸足になって足りまわっているのが三葉っ子ですが、裸足になっているのは砂場で遊んでいる子ども達だけで園庭で遊ぶ子はみんな靴を履いているのです。それもそのはず!土?小石?という荒い土で裸足で歩くと痛いのです。大林組さんも初めての幼稚園の建設で土の種類までは意識していなかったようで水はけのよい土を入れていたようでした。恥ずかしながら教師は石を拾って、ならしていって元のようなグランドに!と思っていたのですが、そこに気づいた園長はすぐさま「三葉の保育ができないから土を入れ替えて。」とすぐに大林組さんに連絡!今日から工事再びで園庭の土を入れ替えてくれることになったのです。

そのことを知った子どもたちはもう一度工事が見られることに喜び、古森先生が裸足で遊べるようにしてくれたことに喜んでいました。以前は仮園舎で過ごし、いつもは工事が見れていなかった年少児の中には、いつでも見られる工事は刺激的です。朝から度々、園庭にかじりつき工事を楽しんでいました。

土を入れ替えるのに3日はかかるようで、昨日は滑り台の完成が楽しみとなり、また、今日は園庭で裸足になって遊べるようになるなど、毎日楽しみが増えていく三葉幼稚園です。

何でも子ども達にきちんと伝える三葉幼稚園!!今日は13時30分から職員の健康診断がありました。預かり保育をしている隣の部屋を使うため、子ども達の声が邪魔にならないか心配していると、一番に健康診断を受ける園長が子ども達の集まっている部屋に立ち寄り、「今からね…。」と話し始めました。「先生たちが元気いっぱいで幼稚園に来るほうが良いでしょ。先生たちが病気になって幼稚園お休みするの嫌だよね。だから今から先生たちが元気かな?って病院の先生たちがきてくれて先生たちを診てくれるんだよ。だから静かにしててね。」と話すと皆が真剣な表情で「うん!」とうなずき、その後も子ども同士顔を見合わせながら「し~っ」と口の前に指を当てて合図を送り合っていました。

どうして静かにしないといけないのか、今から何をするのか、今どうしてほしいのか。大人が思っている以上に子ども達はしっかりしていて理解をすることができます。これからも大きな声で「静かにしなさ~い!」と怒るのでなく、少しでも子ども達が理解して自分達で考えて行動できるような保育をしていきたいと思いました。

2024年5月30日 木曜日

子どもたちが新園舎に引っ越してから2週間がたとうとしていますが、子どもたちから一足遅れて屋外遊ぎ場にあったドーム、ジャングルジム、犬の滑り台が幼稚園に帰ってきました。「おかえりー!」と帰ってきた遊具で早速遊び始めた子ども達は元気いっぱい体を動かして楽しんでいました。三葉幼稚園の遊具は、私が子どもの頃からある昔懐かしい昭和時代からのものも残っていて、子どもの様子や季節、天候に合わせて自由に移動できるのが魅力です。近代的なガラス張りの新園舎が建つ園庭が以前の三葉幼稚園の温かみのある優しい雰囲気の園庭に戻りました。すると、ぞう組のMちゃんが「先生、これ見て!」と両方の手の平を差し出してきました。その手の平には何カ所も絆創膏が貼られていて、つりかんをして豆ができたそうです。「上手になりたくて何回もしよったらできたんよ。」と、ちょっぴり痛かったけれど頑張ったMちゃんはとても満足そうでした。体を動かすことが大好きな三葉っ子たちですが、Mちゃんのように粘り強く頑張る姿には感心させられるばかりです。

今年は園庭のプランターにパンジーやビオラなどスミレ科の花をたくさん植えていたことでツマグロヒョウモンの幼虫を何度も見かけます。あまり聞きなれない名前ですが、子どもたちの大好きな蝶なのです。しかし、何も知らずに幼虫を見た人はその毒々しい色合いとチクチクとしたとげに「気持ち悪い!」と声を上げると思いますが、さすがの三葉っ子たちは、この幼虫が危険な虫ではないことをちゃんと知っているのです。今朝もパンジーを食べている幼虫を観察している年長児の中に年少児が混じっていると「これは触ってもいい虫なんよ。やけん、優しく捕まえてね!ちょうちょになるけん!」と教えていました。幼稚園やその周辺には割と多くの自然があり、子どもたちの大好きなダンゴムシやカタツムリなどの生き物がいますが、その中にはムカデや毛虫などの危険な虫も隠れています。虫取りや園外保育などを通して、触れても良い虫、悪い虫がいることを知ったり、生き物や植物に興味や関心をもったりすることができるように体験を大切にしながらも身を守ることも指導していきたいと思います。

昨日の帰り、駐車所のビワが熟して食べ頃になっていることに気付いた古森先生は、3個持って帰って食べてみると、とても甘くておいしかったと教えてくれました。オレンジに色付いたおいしそうなビワは木のてっぺんにしか残っていなかったので、今日は男の先生たちが脚立に登って採ってくれました。「ビワは肌がきれいになって美人になるんだよ。血もきれいになってお腹も丈夫になるよ。」と古森先生から教えてもらった年長児は、園内放送でそのことをみんなにも教えてあげました。そして、枝に付いていた葉っぱをみつけると「これで何か作りたい!」とビワの葉っぱを使った制作が始まって「これは、うさぎ!」「これはピクミンなんよ!」「私はドレスを作ったよ♪」と嬉しそうに見せてくれました。さんさんらんど横の果樹園ではぶどうや桃の実が少しずつ大きくなり始めました。作物を育て収穫し、食べる経験は命につながる大切な体験でもあります。自然とのかかわり、小動物とのかかわりなど、折に触れ見逃さず触れ合っていきたいと思います。

2024年5月29日 水曜日

今日はとても天気が良く、園庭では子ども達の元気な声が響き渡っていました。そんな中、大きな荷物を積んだトラックが園庭に入ってくると知った子ども達は、「ねぇねぇ!今からトラックが入ってくるんだって!」と嬉しそうに話をしながら、テントの下や園舎のテラスに移動していました。テラスから、「楽しみだね」と話しながら待っていると、2台のトラックが入ってきました。その瞬間「うわ~!」と歓声があがり、子ども達もくぎ付けになっていました。3階から見ていた年長児達ですが、園庭で見ても良いよと言ってもらい、すぐに降りて間近で見ることが出来ました。始まる前には何が始まるのかと見守る年長児の質問タイムを貰い、「何をしているんですか?」と、おじちゃん達に質問していました。「今から遊具を付けるよ」と、教えてもらうと、クレーン車を使って、小さなショベルカーを、吊るして降ろす瞬間では、「すご~い!ショベルカーがあがってる!」と、大興奮の子ども達でした。

遊びながら見たら良いよと古森先生から言ってもらい、園庭で遊びながら見ることに!すると、工事が大好きなY君が「先生へルメット被っていい?」と聞いてきました。どうやらY君は、自分も工事のおじちゃん達の仲間になったつもりでいるようでした。教師と柵を準備したり、「あそこに三輪車が残っている!片付けないと!」と、いそいそと働いていました。そんな姿をみかねた古森先生が、「じゃあおじちゃんに、何かすることあるか聞きに行ってみる?」と、声をかけてくれました。

古森先生と手をつないでおじちゃんの近くまで行くと、「何か、出来ることはありますか?」と、大きな声で聞いていました。「今は無いけど、何かあったら言うね」と言ってもらうと「じゃあ、あっちで待ってまーす!!」と、とっても嬉しそうにしていました。「先生、ここだと木が邪魔なんだよね」「そうだ!高いところにのぼったら良いんじゃない?」と、太鼓橋に上がりましたが、思っていたより見えなかったようで、どうしようかとしばらく悩んでいました。すると、太鼓橋よりも高い場所を見つけました。こどもかんの上から見るととっても見やすいからと、「先生、あそこ行ってくる!」と、階段をかけ上がって行きました。上から見るととっても見やすかったようで、赤い目標があることや、ショベルカーが地面を掘っていることなど、「何で、赤い線があるんだろう?」「土をいっぱい掘ってるね」と、色々なことに興味を持ってずっと話していました。おじちゃんたちの動きをすごく見ていて、「次はトンカチでトントンってしてた」「コンクリートいれるんじゃない?だってあそこにあるから!」と細かいところまで教師に話し掛けていました。部屋に帰っても、Y君はずっと園庭を見ていました。

保育後には、さんさんらんどにあった遊具も帰ってきました。

明日からも園庭で元気いっぱい遊ぶ子ども達の姿を見るのが楽しみです!

2024年5月28日 火曜日

今日は朝から激しい雨が降り、いつもは子どもたちの声で賑やかな園庭も大きな雨音が響く閑散とした園庭になっていました。

新園舎に引っ越してから初めての雨ということで古森先生がいつもと同じくらい…いやいつも以上に楽しく遊べる環境を…と、室内プールに色々な遊びができるようにしてくれました。

ボールプール、新聞プール、トランポリン、キャタピラ、トンネル、シーソー等、子どもたちが安全に楽しく遊ぶことができるよう教師たちもここがいいかな?あそこがいいかな?と考えながら配置していました。

その様子を見ていた年中児は、新聞紙を細かくちぎったりボールをきれいに拭いたりとはりきってお手伝いもしてくれました。

三葉幼稚園の他のクラスみんなにも遊ばせてあげたい!!と順番に遊ぶことができるよう予約表まで作ってくれる年中児もいました。

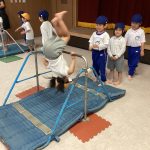

また3階ホールでは年長組の教師が思いきり体を動かして遊ぶことができるように跳び箱や平均台、鉄棒等も準備し、全員でルールを守って遊ぶよう約束をしました。「暴れ過ぎたり、危険な事をするとこのコーナーは閉鎖します!」と、園長との約束に、閉鎖って何?という話も出て、全部閉まって遊べなくなるということの意味を知り、「これは大変だ!」と急いで年少組が遊んでいる所へ行き、説明をする年中児の姿もみられました。

会議室ではプレ年少が遊べる環境もあり、それぞれ年齢に応じて環境を作り、雨の日でも安全に楽しく過ごすことができました。

今日はこのように一日を過ごしたのですが、さあ次回の雨の日は、どんな楽しい事が待っているのでしょうか。お楽しみです!

2024年5月27日 月曜日

新園舎に引っ越して、1週間がたちました。子どもたちは、したい遊び、楽しい遊びをたくさん見つけて元気いっぱい遊んでいます。

砂場では、年長さんたちが大きなスコップで穴を掘ったり、じょうろに水をくんで流したりしていました。砂場で遊んでいたらいおん組のYくんは、水路を作って別の場所の水路につなげたかったようで、近くにいた友達に「一緒に掘って!!」と声をかけ、水が流れるように工夫しながら掘っていました。少しして、また砂場を覗きに行くと、子どもたちの人数も増え、一人ひとりが役割分担をしながら「ここを掘ったほうがいいんじゃない?」「ここにつなげてみよう!!」と言いながら遊んでいる姿がみられ、「さすが年長さんだな〜」と思いました。そんな中で、黙々と何かをしていたぞう組のMくん。「何をしているの?」と聞いてみると、「水が流れるトンネルを作りたい!」と言って、2つのといをトンネルのように重ね合わせていました。何度か挑戦して、上手く重なる部分を見つけると、そのといの周りに砂を置いて固定していきました。「壊れないように砂で固めてみたよ。」とにこにこ笑いながら話してくれるMくんの表情は自信たっぷり、まるで工事屋さんです。遊びの中で、これまでの経験を生かしたり、自分たちで新しいことを考えたり工夫したりする姿を大切に見守ったり、援助したりしていける教師でありたいと思いました。

たんぽぽ組の子どもたちも本園での生活に慣れてきて、「外に遊びに行こう!!」と声をかけると、大急ぎで帽子を取ってきてかぶります。そして戸外に出ると、もう40年も幼稚園の子どもたちが遊んできた大好きなあひるの遊具で遊んだり、砂あそびをしたりしていました。今日も元気いっぱい遊んでいると、たんぽぽ青組のTくんが先週みんなで植えたトマトの苗をじっと見ていました。そして、あることに気付いたTくんは、友達や教師を呼んで、トマトを植えたプランターのところまで連れていきました。そして、「ここ!!」と指差しながら教えてくれたところを見ると、そこには小さな小さなトマトの赤ちゃんができていました。Tくんは赤ちゃんトマトを見て、「ちっちゃ〜い!」「赤ちゃんだね♪」と近くにいた友達に教えていました。そして、一緒に見ていた友達と隣のプランターを見ると、そこには今見ていたトマトよりも、もっともっと小さな赤ちゃんトマトがありました。一緒に見ていた子どもたちも「わぁー!!」と小さな小さなトマトに目を丸くしてのぞき込んでいました。

2ヵ月前に入園したばかりの今年満3歳になる小さなたんぽぽさんたちでも、いろいろなことに日々、気付いています。幼稚園のお兄さん・お姉さんは、たんぽぽ組の子どもたちにとって何でもできて、楽しいことをいっぱいいっぱい知っている憧れの存在です。そんな幼稚園児達の姿から私たち教師もたくさんのことを学んでいきたいと思うばかりです。

2024年5月25日 土曜日

5月20日(月)に保育園児も三葉幼稚園本園舎に戻ってきました。新園舎の完成まで第二園舎1階、みつばっこハウス、第二園舎2階とあちこちに引っ越しをしながら生活してきた子ども達の最後のお引越しです。保育園児達が戻った保育室は工事前まで生活していた元のお部屋です。幼稚園の先生達にお部屋をきれいに片づけてもらいそこに戻ることになりました。幼稚園の大規模なお引越しで大変な幼稚園の先生達に甘えてしまい、申し訳ないやら恥ずかしいやら、私達保育園の保育教諭は大反省でした。

子ども達は新しい保育室にわくわく、どきどき♪中には初めて幼稚園に登園する幼児もいます。子ども達は保育室に入ると、早速自分のロッカーのシールを探し、くつを片付けていました。また年長のお兄さん達がくつ箱まで手をつないで連れて行ってくれるなど、優しくお世話をしてくれました。

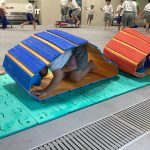

さて、保育室に入るとすぐテラスや広い園庭が見え、窓ガラスにくっついて外をじーっと見ていた子ども達。古森先生からテントや柵、人工芝の敷き方など細かくアドバイスをしていただき快適に遊ぶことのできるスペースが完成しました。

どうしてもブランコがしたいAちゃんはブランコを指さしながらアピール!「10まで数えてみようか?」と数え始めると、ブランコに乗っていたBちゃんも「1、2、3…10!」と10になるとすぐ交代してくれました。子ども達は友達と関わりながら譲り合うことも理解してきています。

広い園庭では幼稚園のお兄さん・お姉さん達が楽しそうに遊んでいる声が響いています。園庭に出たくなったCくんはテラスでくつを離しません。ちょうどそこに通りかかった古森先生から「出てみればどう?」を声をかけてもらったCくん。すると、Cくんだけでなくちゃっかり他の子ども達もくつを履いて園庭へ出てきました。Cくん1人だけのはずが、気が付けば5人に…。楽しそうに園庭を走る姿はかわいらしく心がほっこりしました。

お兄さん・お姉さん達の姿を見ると我慢できず、ついつい同じように出て行きたくなってしまう保育園児達ですが、乳幼児にとってこの環境が一番刺激になり、その都度成長や発達が見られます。満足した様子で保育室に戻ると年中組のお兄さん・お姉さん達が「れもん組さーん!」と声をかけに来てくれました。「なあに?」と聞くと、なんと「新しい保育室にこいのぼりを飾るから見においで!」と誘ってくれたのです。わくわくしながら待っていると「できたよ!」と一人ひとり手をつないで連れて行ってくれました。保育室でこいのぼりを見た子ども達は一緒にこいのぼりの歌も歌い大満足の様子でした。その証拠に最後にはお兄さん・お姉さん達に「タッチ!」と自然にタッチをして別れていました。

幼稚園に引っ越しをしてくると楽しいことがいっぱいあります。お兄さん・お姉さん達の遊ぶ姿を見たり、優しさに触れたりしながら、同じように優しく笑顔いっぱいのお兄さん・お姉さんに成長していくであろう子ども達の姿を想像すると、とても楽しみです。

2024年5月24日 金曜日

今朝は太陽がサンサンと照りつけ、暑い一日のスタートとなりました。

そんな暑くなってきた日でも心配はいりません。三葉っこは遊びの達人です!園庭を見渡すと、涼しそうな日陰のコーナーを見つけ、涼みながら元気いっぱい遊び始めるのです。

昨日、以前に使っていたこいのぼり飾りの「吹き流し」を園長から遊びに使ってもいいよ」と言ってもらっていたので、朝から教師がテントの下で「どうしようかな..」と悩んでいるといらいおん組のMちゃんが「レーザーみたいにして、ミッションにしようよ!」と目をキラキラさせて提案してくれました。すると、くま組のRくんが「仮面ライダーみたいにかっこよく跳べるけん!!」とシュッとカラフルレーザーをとんだり、くぐったりして見せてくれたのです。驚いている私をよそに、年長さんたちが集まってくると「レベル難しくしない?」とブロックを持ってきたり、「宝がないとミッションじゃないから、砂場から貝がら持ってくる!」と宝箱を用意したり、次々に遊びが子どもたちのアイデアで広がっていきました。

さすが年長さん、それだけでは終わりません。遊びの途中で様々な問題がうまれてきます。何人ずつスタートしていいか分からなくなってしまうと、コーンをパッパツと置き、「ここに並んで下さい!」と声をかけたり、ゴールの順番が分かりにくいと思うと、黄色の旗をもって、スタートとゴールのところに担当の子が立って声をかけたりとやっていく中で、「こうしたらいい」「ああしたらいい」と恥ずかしがらずに、自分の意見や考えを堂々と伝える姿に、私たち教師も見習わないといけないなと子どもたちから刺激を受けました。

先日の出来事ですが…

仮園舎からお引っこししてきたクラスの担任がが大事な仲間を忘れて置きっぱなしにしてしまっていたのです。その仲間というのは、あんなに気持ちを込めて作ってさんさんらんどを泳いでいた「こいのぼり」です。

年長さんから「忘れてませんか?」と放送で言われると、大慌てで「こいのぼりさんごめんなさーい!!」と迎えに行ったうさぎ・ひつじ組さん。すると、園長から「実は、新園舎のクラスの天井にはこいのぼりさんが泳げるんよ!」と話を聞くと、「えー!泳げるの?やったー!」と大喜び。「うきぎ、ひつじで仲良しだから、こいのぼりさんも同じ向きで仲良しにしよう♪」と子どもたちは嬉しそうに、話し合います。教師が天井につけおえると、「OK~!いい感じ!」とグッドポーズをして教えてくれました。

そして、お部屋の中にこいのぼりが泳いでいることが嬉しすぎて園長をはじめ、事務所のみんな、ひよこ組さんたちを招待して、お披露目会をしました。ひよこ組さんたちを連れてくると、膝立ちになり目線を合わせ、「あれがひつじ組のこいのぼりだよ!」と指をさして優しく教えている姿はとっても可愛いかったです♪

新園舎での楽しい毎日を子どもたちと大切に過ごしていきたいです。